Nota de la serie. Este es el primero de cuatro artículos que publico durante octubre, mes de Halloween. Son piezas de divulgación adaptadas de mi Trabajo Final de Máster sobre trauma, tragedia y terror (disponible para leer en el repositorio universitario). Cada lunes, una entrega nueva para leer el miedo contemporáneo con herramientas claras y ejemplos concretos.

1) La pregunta

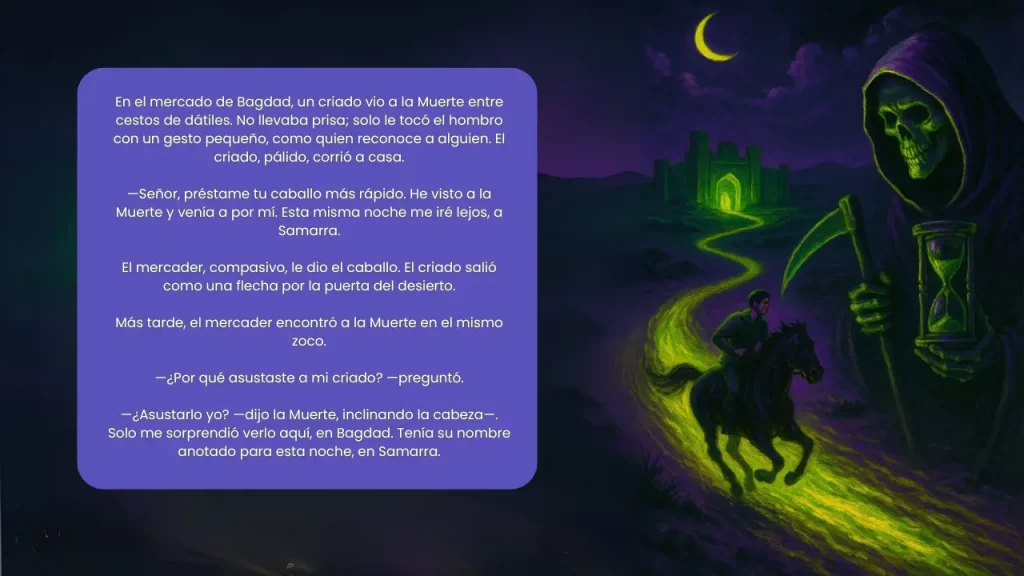

Todos —tarde o temprano— tenemos una cita en Samarra. Ese viejo cuento mesopotámico me sirve para fijar el punto de partida: lo inevitable no es una superstición, es una forma de experiencia. Cuando intentas burlar el destino, aceleras hacia él. Y cuando intentas silenciar el trauma, vuelve a escena con más fuerza.

Mark Fisher recordaba que weird también significó “Destino”: lo extraño irrumpe porque el tiempo, a veces, se enreda. Ese tiempo enrevesado del destino dialoga con el tiempo descoyuntado del trauma. Freud lo formuló como re-emergencia: un recuerdo que no puede ser narrado estalla como síntoma.

Hipótesis operativa: el terror entiende este nudo mejor que nadie. No porque sea “elevado”, sino porque es terror con ideas; trabaja con cuerpos, símbolos y escenas que organizan el dolor para que podamos mirarlo. ¿Somos tan libres como creemos?

2) El espejo destino/trauma

Me gusta enunciarlo sin rodeos: el destino es aquel futuro que no podemos evitar y el trauma es aquel pasado del que no podemos huir. Dos fuerzas que rompen la linealidad del tiempo, que pliegan el futuro sobre lo ocurrido y traen el “antes” al centro del presente. La tragedia lo llama destino; la clínica del trauma, tiranía del pasado. En ambos casos, hay algo que nos gobierna desde fuera (o desde muy dentro) y no cede ante nuestra voluntad.

Simon Critchley diría que la tragedia desmonta la autarquía del yo: dependemos de fuerzas ajenas —dioses, linajes, estructuras— que pueden destruirnos. Si sustituyes “dioses” por “trauma”, el mecanismo es el mismo: repudiar el pasado es ser destruido por él. En el terror, ese rechazo adopta una forma plástica: correr del monstruo suele ser, de hecho, convocarlo.

El terror no solo asusta: organiza la experiencia del dolor para que podamos mirarla.

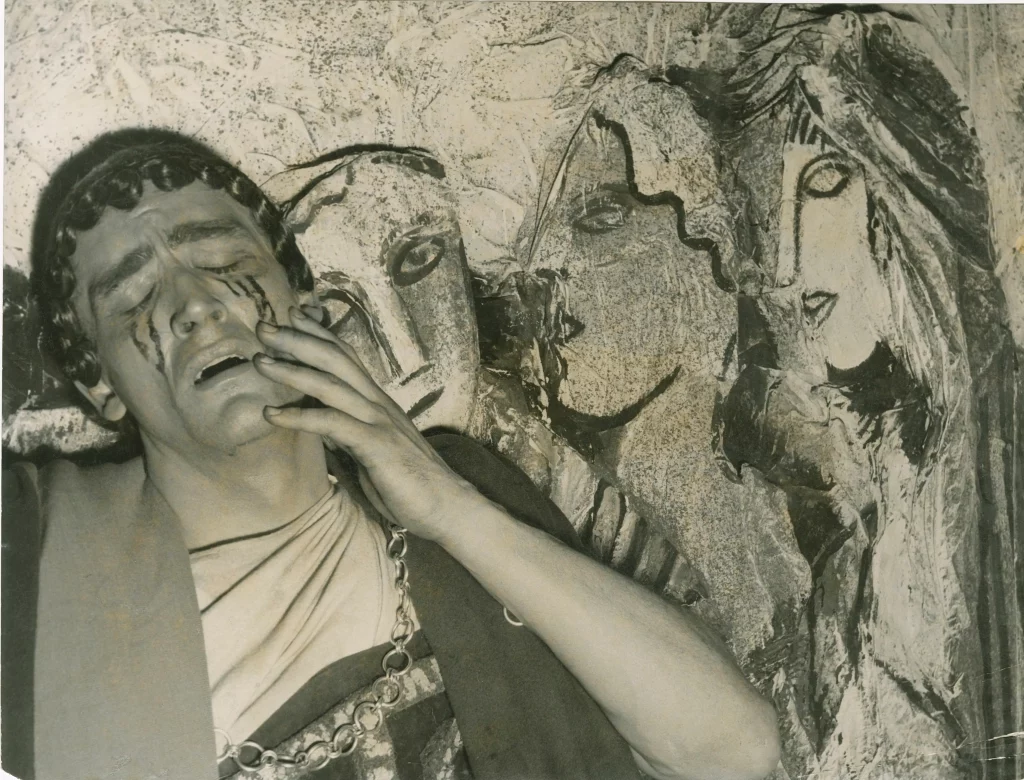

Atribución: Onuma Nobuyuki, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78741203, via Wikimedia Commons

3) Tres escenas-aula que lo cuentan todo

Hay un tropo que adoro en el terror (sobre todo en el adolescente): la clase de literatura. Si afinas el oído, la lección comenta la película y anticipa su lógica trágica. Tres aulas bastan para trazar la ruta.

3.1. La noche de Halloween (1978): el destino no cambia

En el primer acto, la profesora discute a Samuels y Constain: el destino como montaña inamovible. Laurie mira por la ventana… y La Forma ya está ahí. La secuencia condensa dos ideas: 1) el destino permanece mientras los hombres pasan y 2) Laurie escribe en secreto una oración que explica su herida: “LAURIE STRODE ESTÁ SOLA”. Todo Halloween es un retorno traumático: un prólogo violentador que no deja de volver.

El destino nunca cambia. El trauma tampoco: regresa.

3.2. Pesadilla en Elm Street (1984): Hamlet en el pasillo

Otra aula, otra tragedia. La profesora cita a Shakespeare: hay algo podrido. Un alumno recita a Hamlet y, al fondo, Tina —muerta la noche anterior— llama a Nancy desde una bolsa de cadáveres. Elm Street es un caso cristalino de deuda intergeneracional: los hijos pagan por la justicia sumaria de los padres. El pasado reemerge, disuelve fronteras y convierte el presente en una espiral. Hamlet vuelve como fantasma: no hay pasado enterrado.

3.3. Hereditary (2018): la mano que se alza sola

En Hereditary, la clase pregunta si es más trágico tener alternativa o no tenerla. Peter no escucha. La secuencia responde en su propio cuerpo: una mano se eleva como de hilo invisible, el rostro se agarrota, la cabeza golpea contra el pupitre. La tragedia se coreografía antes de enunciarse: alguien tira del hilo. (Más adelante, hablaremos de Ifigenia, coronas y coronamientos).

4) Alegoría, cuerpo, sistema nervioso

El terror trabaja donde más duele: en el cuerpo. Si el trauma no puede narrarse, se escribe como síntoma; si el destino no puede evitarse, se encarna. De ahí que tantas películas organicen sus claves en pequeños dispositivos visuales (una mano, una ventana, una bolsa de plástico, una máscara) capaces de sostener ideas abstractas con la simplicidad de un gesto.

Lo que llamamos “terror elevado” suele ser una etiqueta pobre para algo más preciso: terror con ideas. No porque moralice, sino porque piensa con imágenes. Y cuando lo hace desde la tradición trágica y desde los estudios del trauma, aparece la pregunta incómoda: ¿y si lo que te persigue no viene de fuera, sino de dentro, o de antes —de tu linaje, de tu cultura, de tu historia?

5) Por qué duele tanto (y por qué nos gusta)

Duele porque reconocemos algo. No al demonio, ni al asesino, ni al monstruo: nos reconocemos a nosotros mismos en el vaivén entre destino y trauma. Vemos cómo el pasado gobierna en silencio y cómo el cuerpo hace de escenario de lo que no sabemos decir.

Pero también alivia. La tragedia ofrecía nombre a lo que excedía la voluntad; los discursos terapéuticos —con todos sus matices— proponen narrar lo innombrable para coser el presente. El terror, cuando se toma en serio su peso y su gravedad, comparte esa función: produce catarsis por comprensión.

Donde no hay palabras, el trauma escribe con síntomas. El terror nos enseña a leerlos.

Atribución: By Touring Club Italiano, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=153642463

6) Cierre (y continuación)

Si este artículo abre octubre con la ruta general, los próximos tres harán zoom:

- una clase que contiene toda la tragedia (Hereditary),

- un duelo que colapsa el relato,

- y un linaje donde el pasado encuentra su cuerpo.

Vuelvo a la pregunta que debe acompañarnos al salir de la sala: ¿Somos tan libres como creemos? El terror, cuando piensa con sus imágenes, no responde. Te pone frente a la montaña y te deja escuchar los pasos.

Aviso de afiliación: este artículo contiene enlaces de afiliado. Como Afiliado de Amazon, gano con las compras que cumplen los requisitos. Selección editorial independiente; la comisión no cambia el precio ni mi opinión.

📚 Recomendados

- Halloween (1978) — John Carpenter Clase de aula y destino inamovible: el retorno que no cesa.

- A Nightmare on Elm Street (1984) — Wes Craven Deuda intergeneracional: el pasado que exige su pago.

- Hereditary (2018) — Ari Aster Duelo, linaje y la sospecha de una marca que nos precede.

- Poética — Aristóteles Catarsis y destino en la tradición trágica.

- Lo raro y lo espeluznante — Mark Fisher El «weird» como irrupción del destino y desajuste del tiempo.

- La tragedia, los griegos y nosotros — Simon Critchley El yo dependiente y las fuerzas que exceden la voluntad.

Serie completa Tragedia · Trauma · Terror:

1. Destino vs. trauma: por qué el terror nos entiende mejor de lo que crees

2. Tirando del hilo: Hereditary como tragedia en una clase de literatura

3. Mirar duele: Edipo en el cine de terror

4. De generación en generación: fantasmas, genes y brujas [Lanzamiento: 27/10/25]

TFM Completo: https://repositori.upf.edu/items/a9b095c3-0af8-41d3-819e-8672bde332a2

Si escribes terror (o lo usas para pensar tu propia historia), convierte trauma y destino en decisiones narrativas: un gesto, un objeto, una regla. Lo trabajamos en asesoría 1:1.

[…] Destino vs. trauma: por qué el terror nos entiende mejor de lo que crees2. Tirando del hilo: Hereditary como tragedia en una clase de literatura 3. Mirar duele: Edipo en el […]

[…] Destino vs. trauma: por qué el terror nos entiende mejor de lo que crees2. Tirando del hilo: Hereditary como tragedia en una clase de literatura3. Mirar duele: Edipo en el […]

[…] Destino vs. trauma: por qué el terror nos entiende mejor de lo que crees2. Tirando del hilo: Hereditary como tragedia en una clase de literatura3. Mirar duele: Edipo en el […]

[…] te interesan más cruces entre cine de terror y trauma, quizá te gusten estos otros artículos: Destino vs. trauma, Tirando del hilo, Mirar duele y De generación en […]